高血圧と減塩➁

- 2025年7月3日

- 生活習慣病

こんにちは。

南草津ひだまりハートクリニック 管理栄養士の安原です。

今回は、高血圧と減塩②【実践編】です。

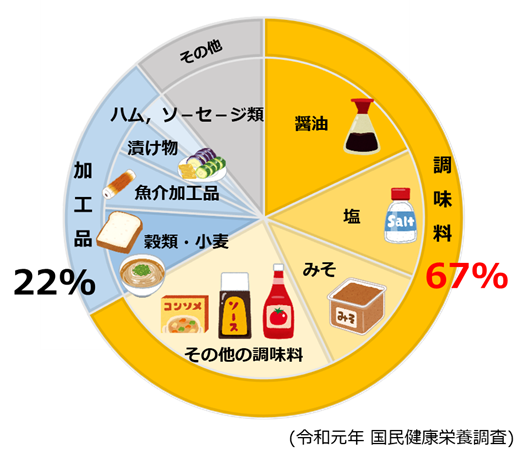

令和元年 国民健康・栄養調査結果によると、

1日の食塩摂取の内訳は、67%が調味料、22%が麺や練り物、漬物などの加工品でした。

残りは生の食材に含まれている塩分で、1日1-1.5g程です。

減塩のポイント・コツをご紹介します。

<食習慣編>

① 麺類に注意

麺類は麺そのものとスープ・つゆそれぞれに塩分が含まれています。

スープまで飲み干すと、1日の食塩がその1杯で摂れてしまいます。

✓麺と具のみ食べて、汁を残すようにしましょう。2-3g程塩分を減らすことができます。

✓麺類の頻度は週に1回以下に減らせることが理想です。

② 加工品の使用を控えましょう

塩鮭や干物類は、生の魚と比較して塩分量が5-10倍ほど多くなります。

また、手軽に使用できるちくわやかまぼこなどの練り物、ハム・ソーセージといった加工品も塩分は多く含まれています。(例:ちくわ中1本 塩分0.5g、ソーセージ1本 塩分0.5g)

✓ 魚は生の切り身を利用したり、練り物などは常備しないようにしてみましょう。

✓ 漬物や梅干しは控えましょう。特に外食をされる場合は気を付けたいところです。

③ かけ醤油やソースはやめる

いつもの習慣で、お料理の味をみずに醤油やソースをかけていませんか?

味付けされたものにさらに醤油やソースをかけると、食塩の過剰摂取につながります。

✓すぐに手が届く食卓に醤油や塩を置くのをやめましょう。

✓追加するのであれば、お酢やレモン、こしょう、唐辛子など塩分の含まれないものを利用してみましょう。

✓「かける」よりも「つける」ことで使いすぎを防ぐことができます。

<調理編>

① だしの旨みを利用する

かつおや昆布、干椎茸、トマトなどには旨み成分が多く含まれています。

だしをとったり、旨みの強い食品を使用することで塩分を減らしても美味しくいただけます。

※顆粒だしやパックだしには塩分が添加されているものもあります。

② 酸味や香辛料、薬味を利用する

お酢は無塩の調味料です。

酸味や唐辛子、こしょうなどの香辛料、生姜やにんにく、ねぎなどの香味野菜を利用することで味に変化がつき、塩気の少ない物足りなさを補ってくれる効果があります。

※調味酢には食塩が含まれています。

③ 味付けは1品集中

すべてを薄味にすると物足りなく、食欲も低下してしまう可能性があります。

しっかり味付けするものを1品、薄味~極薄味にするものを1-2品組み合わせてメリハリをつけることが長続きのコツです。

***

栄養相談で患者さんとお話しをしていると、「若い家族が居るから減塩はなかなか…」「自分だけ別にするのは大変」という声をお聞きします。

実はこのようなお悩みに関係する報告があります。

「家庭での食塩摂取量が多いと、その家族が将来に心臓病や脳卒中などの循環器病を発症しやすくなる」というものです。

これは、世帯単位の食塩摂取密度(摂取カロリーに対する摂取食塩量)とその後24年間の総死亡、循環器病・冠動脈疾患・脳卒中による死亡リスクの関連を調べた研究です。

世帯の食塩摂取密度が高いほどそれぞれのリスクは高くなり、食塩摂取密度4.9g/1000kcal以下の郡と比べて7.2g/1000kcal以上の群では、冠動脈疾患による死亡は1.49倍、脳卒中による死亡は1.39倍上昇したという結果でした。

(Azusa Shima, et al. Relationship of household salt intake level with long-term all cause and cardiovascular disease mortality in Japan: NIPPON DATA80.Hypertens Res.2020;43(2):132-139.)

高血圧と減塩① でも紹介したように、早い内から減塩生活をすることで将来の高血圧の予防にもなります。

ご家族の皆様で減塩に取り組んでいけると良いですね。

***

減らすことで降圧効果が期待できるものが塩分ですが、

逆に摂ることで血圧を下げる(もしくは上げない)働きを持つ栄養素がカリウム(K)です。

カリウムは、主に野菜や芋類、果物などに多く含まれる栄養素です。

その他、肉や魚、大豆、乳製品などにも含まれています。

食事のバランスも考慮して、果物を1日に1つ、野菜は毎食1-2品を目安に摂りましょう。

「野菜は意識して摂ってます」という方も、よくよく普段のお食事をお聞きすると、夕食ではしっかり摂れているものの、朝昼が単品や軽食となっているために1日の必要量には満たないということもしばしばあります。

できるだけ、3食ともに野菜や果物を摂取できるように意識してみましょう。

※カリウムに関しては腎機能低下がある場合など制限が必要なこともありますので、主治医や栄養士にご確認ください。

***

南草津ひだまりハートクリニックでは、ご自身の生活に取り入れられ、継続できる食事の方法を一緒に考えていければと思います。

一朝一夕にはいかなくとも、定期的にお話を伺いながら食事改善のお手伝いをさせていただきます。

“食事が大事なのはわかるけど、具体的にどうしたらいいの?”

“外食やお惣菜が中心だから、食事療法は難しそう”

“そうは言っても食事が楽しみだからなぁ”

“既に食事療法を始めているけれど、この方法で正しいかわからない”

お食事でのお困りごとや心配ごとがあれば、是非お気軽にお声かけください。